РОДИТЕЛИ – ЭТО ГОРЫ

Мы познакомились с Алексеем Алешковским в фейсбуке. У меня на полке стоят книги его отца, Юза Алешковского, но я не сразу поняла, что Алексей – журналист, киносценарист, блогер – его сын. Потом, неожиданно, Алексей оказался моим добрым ангелом, братом, другом – еще виртуальным тогда: поддерживал, заботился, помогал с врачами, никогда не забуду. Не знаю, что там и на ком отдыхает в смысле природы, но Юз Алешковский может гордиться сыном. Отца Алексея знают все, если даже не читали и не слышали его песен – по фильму "Кыш и Двапортфеля", который десятилетиями показывают Первого сентября. А мать, Ирина Дмитриевна Никифорова, была альпинисткой и пионеркой изучения африканской литературы в СССР. Ей удалось привить сыну любовь и к филологии, и к горам.

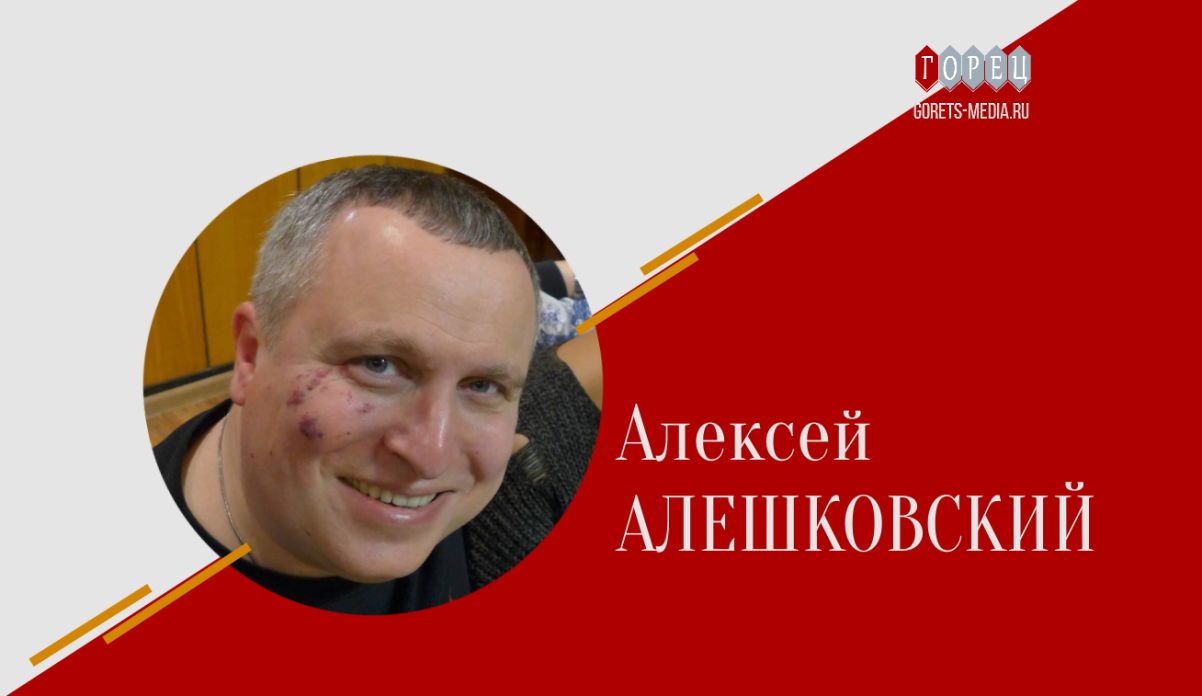

Рассказывает Алексей Алешковский:

— Пару лет назад я побывал на Ямайке - в месте, где хотел бы жить и умереть. К сожалению, оно уже занято. Английский драматург Ноэль Коуард построил свой белый дом на горе, над морем, рядом с хижиной знаменитого пирата Фрэнсиса Дрейка. И похоронен там же: его надгробная плита лежит над вечным покоем, где сидит и он сам - теперь бронзовый, с бронзовой сигаретой. Не то чтоб гора была высокой, но от этого простора захватывает дух.

|

|

Мне кажется, любовь к горам у меня генетическая, на уровне лысенковского наследования приобретенных признаков: моя мать была в юности альпинисткой, поднималась на Эльбрус и, думаю, не будет преувеличением сказать, что горы сформировали ее сердце и характер. Еще в 60-х она первой в СССР занялась изучением франкоязычных литератур Африки, на всю жизнь влюбившись в ее зеленые холмы, написала книгу "Африканский роман". И все детство и отрочество возила меня в Крым, по горам которого могла ходить бесконечно. Это меня по материнской линии довольно сильно формировало.

|

Алексей с мамой, Ириной Никифоровой, альпинисткой и пионеркой изучения африканской литературы в СССР. |

— А что формировало тебя по отцовской? Чувство юмора?

— У матери с этим тоже было все в полном порядке. Когда-то в квартире над нами жил поэт Наум Коржавин, и однажды утром в дверь позвонил Вадим Кожинов и сказал: "Мы с Эмкой пили всю ночь, и говорили о поэзии. Он утверждал, что я ничего в ней не понимаю, а я доказывал, что ничего не понимает он!" - "Самое интересное, что оба были правы", - заметила мать.

— Ты не хотел пойти по её стопам в альпинисты?

— Я спортивного интереса в горах не видел, но уверен, что любимые пейзажи накладывают свой отпечаток на сознание. В жизни часто бывает, что ты мало задумываешься над тем, что действительно значимо, и что сидит в тебе так глубоко, что не хочется докапываться. Или подниматься к нему.

Вот я перед нашим разговором сидел и думал о горах.

И понял, что мои горы – это мои родители.

Как человеку, хоть пару раз побывавшему на Кавказе, мне приятно говорить языком велеречивых тостов. Трудно сказать, почему и чем они откликаются в моем сердце. Но мысль о родителях как горах, даже двух разных горах, кажется мне довольно существенной.

— Это очень интересно, можешь развить эту мысль?

— Несмотря на их ранний развод, детство мое было счастливым: до моих одиннадцати лет, когда отец эмигрировал, мы жили в разных квартирах одного дома - большой африканской семьей, как шутила мать. Новая семья отца тоже стала моей тогда, и остается ею сегодня.

|

Алексей (слева) с новой семьей отца. Перед эмиграцией Юза Алешковского, 1979. |

Но вот проходят годы (чуть было не сказал «горы»), и ты уже не тот, и твои родители, и ты уже не понимаешь их как когда-то, или тебе больше просто не кажется, что ты их понимаешь. Начинаются какие-то мелкие обиды, претензии и прочая белиберда, которая сопровождает нашу повседневную жизнь. Мне кажется, в этот момент очень важно понять дистанцию, которая отделяет тебя от родителей. Не в том смысле, что ты чем-то хуже, а в том, что тебе недоступен их опыт. Тебе недоступен их опыт, и тебе непонятна их любовь. А может, и собственная: открыть свою любовь может быть сложнее, чем почувствовать обращенную к тебе. Любовь, которая входит в привычку, знакома нам всем. А вот любовь-открытие свершается лишь в настоящем времени. Здесь и сейчас. К сожалению, нам даже редко удается поделиться ею с ее объектом. Так что для меня этот наш разговор – рефлексия на тему любви. Любви – как гор, которые всегда с тобой, и которые надо покорять снова и снова.

— А что для тебя горы сами по себе, без метафор?

— Пожалуй, роман воспитания, уроки дружбы, взаимопомощи и благородства. Я учился жизни на равнине, но то, что сумели привить мне отец и мать – самостоянье и уважение к другим - кажется сродни горскому кодексу.

— Мне кажется, сегодня это не в моде?

— Мне повезло дружить с людьми, для которых это естественно, поэтому над теми, у кого это не в моде, я могу только смеяться, и этим развлекаюсь в фейсбуке. Но если говорить серьезно, мои представления на этот счет больше всего связаны с двумя совершенно разными людьми и двумя совершенно одинаковыми их героями: Солженицыным с его Иваном Денисовичем и Бродским с безымянным стариком, которого встретил на этапе и вспоминал не раз; а под рукой у меня цитата из книги его разговоров с Соломоном Волковым:

«Это был, если хотите, некоторый ад на колесах: Федор Михайлович Достоевский или Данте. На оправку вас не выпускают, люди наверху мочатся, все это течет вниз. Дышать нечем. А публика — главным образом блатари. Люди уже не с первым сроком, не со вторым, не с третьим — а там с шестнадцатым. И вот в таком вагоне сидит напротив меня русский старик — ну как их какой-нибудь Крамской рисовал, да? Точно такой-же — эти мозолистые руки, борода. Все как полагается. Он в колхозе со скотного двора какой-то несчастный мешок зерна увел, ему дали шесть лет. А он уже пожилой человек. И совершенно понятно, что он на пересылке или в тюрьме умрет. И никогда до освобождения не дотянет. И ни один интеллигентный человек — ни в России, ни на Западе — на его защиту не подымется. Никогда! Просто потому, что никто и никогда о нем и не узнает! Это было еще до процесса Синявского и Даниэля. Но все-таки уже какое-то шевеление правозащитное начиналось, но за этого несчастного старика никто бы слова не замолвил — ни Би-Би-Си, ни «Голос Америки». Никто! И когда видишь это — ну больше уже ничего не надо… Потому что все эти молодые люди — я их называл «борцовщиками» — они знали, что делают, на что идут, чего ради. Может быть, действительно ради каких-то перемен. А может быть, ради того, чтобы думать про себя хорошо. Потому что у них всегда была какая-то аудитория, какие-то друзья, кореша в Москве. А у этого старика никакой аудитории нет. Может быть, у него есть его бабка, сыновья там. Но бабка и сыновья никогда ему не скажут: «Ты благородно поступил, украв мешок зерна с колхозного двора, потому что нам жрать нечего было». И когда ты такое видишь, то вся эта правозащитная лирика принимает несколько иной характер».

— Ты болезненно пережил это новое понимание про «борцов»?

— Я как раз с глубоким уважением отношусь к людям, которые шли против системы, были честны и последовательны, как Буковский или Новодворская. Таких людей было мало тогда и мало сейчас. Мое уважение даже не требует согласия с ними; как раз система кумиростроения меня никогда не привлекала. Так вот, вспоминая историю, рассказанную Бродским, я чувствую своим обществом народ, а не людей, которые этот народ презирают.

Я далек от идеализации народа - в этом не нуждаемся ни я, ни он. Но в здоровом обществе человек понимает, что другие имеют право жить жизнью, далекой от его забот и интересов его референтной группы, и это не превращает других в ограниченный контингент его личного ада. Мой старший товарищ, поэт и горец Тимур Кибиров, научил меня с уважением относиться к пафосу. Не к тому, который звенит медью и кимвалами протестных лозунгов и сервильных телеэкранов, а к тому, простодушному, в котором есть человеческие чувства. Наверное, кому-то их нетрудно и спутать, поэтому главное – самому не киксануть. Горы не обманешь.

Беседовала Алла ЛЕСКОВА